Die Stehaufstadt

Von Cooperopolis zur Waterfront: Die walisische Stadt Swansea erfand sich in den letzten zweihundert Jahren immer wieder neu. Ein Streifzug durch die Industriegeschichte, modernistische Architektur, sowie das neue und alte Hafenviertel St Thomas. Ein Beitrag zur Reise durch Wales im Sommer 2025.

Swansea ist eine Stadt der Gegensätze: Vom einstigen „Copperopolis“ des 19. Jahrhunderts, dessen Hütten und Docks die walisische Küste prägten, hat sie sich zur offenen Waterfront-Stadt mit maritimer Lebensqualität, Kultur und Universität gewandelt. Zwischen windgepeitschter Swansea Bay, den sanften Hängen des Tawe-Tals und einer Innenstadt, die nach Kriegsschäden immer wieder neu gedacht wurde, erzählt Swansea eine Geschichte von Industrieerbe, Erneuerung und Erfindungsgeist. Heute verbinden Uferpromenaden, die Marina und das SA1-Areal historische Spuren mit zeitgenössischer Architektur, während Viertel wie St Thomas ihren bodenständigen, nachbarschaftlichen Charakter bewahren. Genau diese Mischung aus Vergangenheit und Aufbruch macht Swansea zu einem spannenden Ort, an dem sich urbane Transformation unmittelbar erleben lässt.

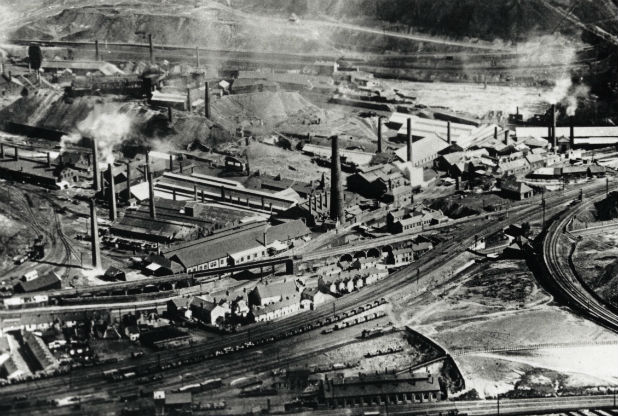

Kupfer, Kohle, Migration

Swansea stieg im 19. Jahrhundert zur britischen „Copperopolis“ auf: Der Hafen, Erzimporte und nahe Kohlevorkommen machten das Tawe-Tal zum Motor der weltweiten Kupferverhüttung, zogen Arbeitskräfte an und formten eine frühe Industriestadtlandschaft mit Hütten, Kanälen und Bahnanschlüssen . Mit der Zeit diversifizierte sich die Metallurgie in Zink, Nickel und Zinn; parallel prägten Kohleexporte, Schiffbau und Chemie die lokale Ökonomie, bevor Deindustrialisierung im 20. Jahrhundert den Wandel Richtung Dienstleistungen einleitete. Die industrielle Blüte hinterließ ein komplexes Erbe aus Schlackenlandschaften und Infrastruktur, das heutige Regenerationsprojekte landschafts- und stadtplanerisch neu deuten.

Zerstörung und Neuerfindung nach 1945

Die Luftangriffe der deutschen Wehrmacht von 1941 zerstörten alleine im Stadtzentrum über 800 Häuser und schufen die Grundlage für eine radikale Nachkriegsplanung. In den 1960er bis 1980er Jahren wurden autogerechte Achsen, neue Einkaufszonen und Verwaltungsbauten in modernistischem Stil errichtet. Danach verlagerte sich der Fokus zur Waterfront mit Marina, SA1 und Kultur- sowie Freizeitnutzungen. Heute verbinden architektonisch interessante Projekte das Stadtzentrum und Uferzonen; Nachkriegsmoderne trifft dort auf zeitgenössische Holz- und Ziegelfassaden sowie postmoderne Einsprengsel .

St Thomas: Zwischen Tradition und Wasserlage

Östlich des Tawe gegenüber der Innenstadt wuchs St Thomas als Arbeiterquartier im Windschatten von Hütten, Docks und Werften und bewahrte einen Bestand aus viktorianischen Reihenhäusern, Sanierungen und kleinteiligen Nachkriegszubauten. Die jüngere Uferaufwertung und die Nähe zum neuen Areal am Hafen bringen neue Impulse, während innenliegende Straßenzüge ihren alltagsnahen Charakter, lokale Geschäfte und dichte Nachbarschaften behalten. Planerisch steht St Thomas für die Balance: bessere Brücken- und Verkehrsverbindungen, leistbares Wohnen und die Weiterentwicklung der Waterfront ohne Verlust der Quartiersidentität .

Der Hafen: Von der Industrie zur Freizeitwirtschaft

Um 1900 war Swansea ein Exporthub für Kohle und Metalle und zugleich Importdrehscheibe für Erze – getragen von Dockausbauten und Bahnnetzen. Der Strukturwandel des 20. Jahrhunderts veränderte die Schifffahrtslogistik, und die Konkurrenz größerer Tiefwasserhäfen reduzierten die Frachtdynamik. Dadurch wurden Teile der Docks in Marina-, Wohn- und Freizeitareale weiterentwickelt. Heute setzt der Hafen auf ein vielfältiges Portfolio aus verbleibender Fracht, Werft- und Offshore-Dienstleistungen, Tourismus sowie auf Nutzung neuer Immobilien. Wo früher Lagerhallen standen, ist heute eine weitere Außenstelle der Universität.

Was Swansea heute ausmacht

Swanseas DNA ist die Verflechtung von Industrieerbe, Nachkriegsstadtplanung und Meereslage: Die alten Produktionsflächen und Infrastrukturen liefern Ankerpunkte, die durch Kultur, Bildung und neue Mobilität neu aktiviert werden. Das alte Wohnquartier St Thomas spielt dabei die Rolle des Bindeglieds zwischen traditioneller Wohnstadt und neuer Ökonomie am Wasser, während der Hafen als Scharnier zwischen Regionalindustrie, Freizeitnutzung und Wissensökonomie agiert . Der Ausblick ist urban und maritim zugleich: mehr Mischnutzung, klimaresiliente Ufer, Erreichbarkeit und eine Erzählung, die von der „Copperopolis“ zur offenen Küstenstadt des 21. Jahrhunderts führt.